埋設調査と地下工事までの流れ

埋設調査とは

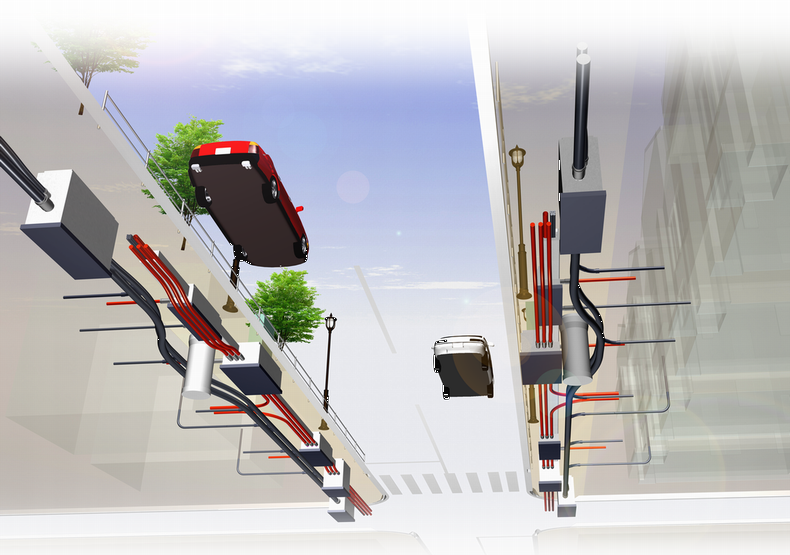

地下鉄工事、地下連絡通路、上下水道管、無電柱化に伴う電線共同溝工事の際など、地下のどの位置にガス管・水道管・下水管・電力・通信など、生活インフラが巡っているかを確認する調査です。 アスファルトなどの道路の舗装を剥がして地面を掘り進めるのですが、地下に埋設されている各インフラ設備を間違って傷つける事が無いよう、工事着手をする前に必ず行う大事な作業となります。地下インフラの例

- ガス:東京ガス

- 水道:各対象地域の水道事業者

- 下水道:各対象地域の自治体

- 電気:東京電力

- 通信:NTT、ケーブルテレビ、警察 など

埋設調査~工事までの流れ

1. 既存地下のインフラ網の確認

地下の工事を行うにあたり、初めに、対象場所の地下にインフラ網がどう張り巡らされているのか確かめる必要があります。 各インフラの事業者に問い合わせを行い、どのような配管になっているか資料を請求します。また、対象地域を管轄している事業者(例:水道局)に出向いて台帳を調べる事もあります。(※非破壊検査にて地中調査ができるスクリーニング機器を販売する技研会社等も存在しますが、ここでは省略します)

※各事業者から埋設物の資料を請求し、収集します。

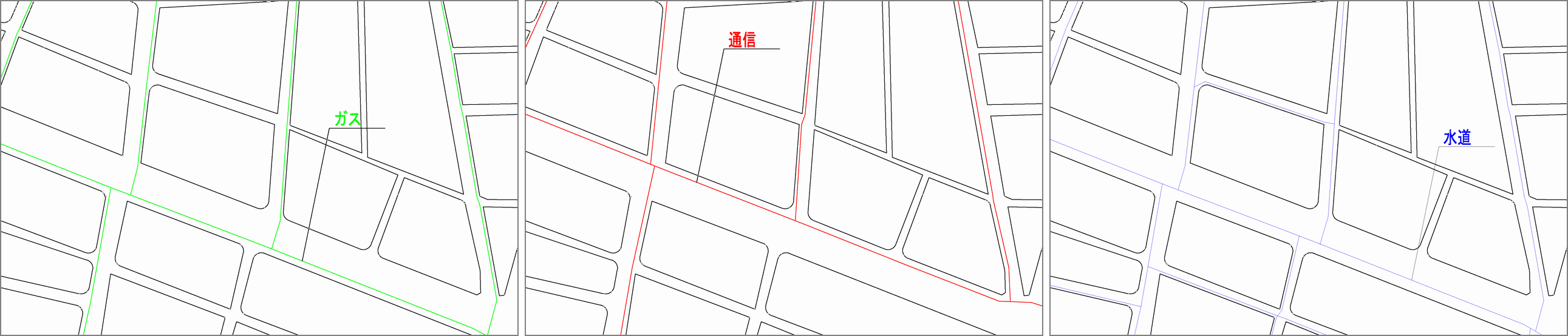

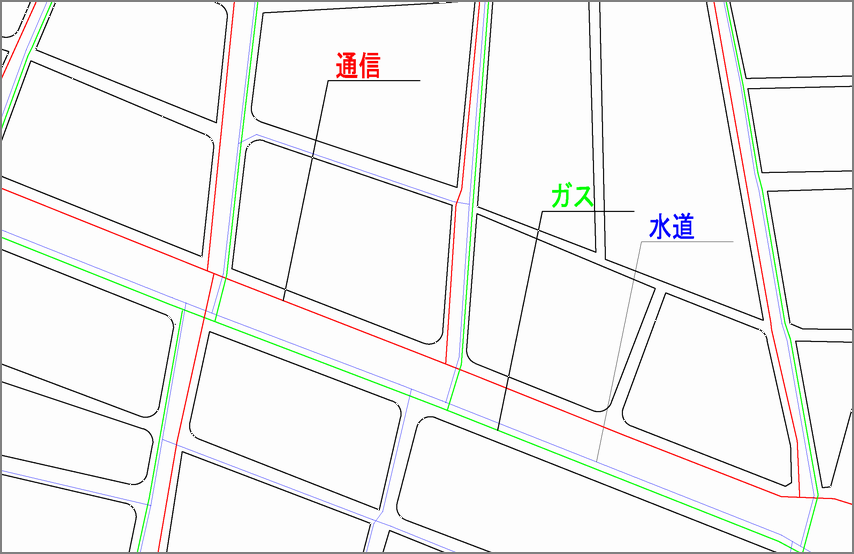

2. 「埋設物合せ図」の作成

収集した埋設物資料を用いて「埋設物合せ図」を作成します。 各事業者から収集した資料をデータ化し、一つの図面に落とし込みます。更に歩道上の植栽、電柱、マンホール、白線やガードレールなどの位置を測量し、それらを一つの「埋設物合せ図」とし作成します。

※収集した埋設物の情報を一枚の図面に集約します。

3. 各事業者との調整

各事業者との調整をします。 「埋設物合せ図」をもとに、道路の地下を利用する関係者間で設備の更新計画を話し合いで調整を行います(例えば道路工事調整会議というものがあります)4. 試掘

道路の地中にある埋設物について、部分的に掘って現状の確認を行います。埋設物の深さ、場所などが図面通りになっているかを確認する大事な作業です。5. 着工

試掘や各事業者との調整を行った結果、問題がなければ実際に地面を掘っていきます。 いかがでしたか?今回は、埋設調査についてお伝えしました。 地下の工事を実際に進めていくうえで、埋設調査は基礎であり最初の一歩として非常に重要な役割を持っています。しかし、生活インフラを普段の生活で意識する機会は多くありません。例えば、信号機という安全な交通を実現する生活インフラは警察の管轄であり、交差点にはKという文字が書かれたマンホールがあります。 私はその事実を知り、驚きを感じました。 今後も知ってためになる・発見できる内容をお伝えできればと思います。 さて、次回ブログは「支障移設に関して」です。

私たちメトロ設計の建設コンサルティングサービスでは、60年にわたる経験を生かし、現地調査、計画、設計等の支援を行ってきました。

無電柱化、電線共同溝、道路、上下水道、地下鉄に関連する施設など、地下インフラ整備に関するご相談は、ぜひ私たちにお任せください。

あらゆるニーズに対応いたします。

カテゴリ

メトロ設計の取組みやまちづくり、

インフラ関係の情報を定期的に発信しています!

無料でメルマガ登録する

インフラ関係の情報を定期的に発信しています!

暮らしに密着した社会資本を整備する、専門家集団です。

わたしたちは60年に渡り、社会資本の施工事業者のパートナーとして現地調査・計画・設計等に専心してまいりました。

長年の知識を生かしたマネジメントで、住民の方と施工事業者との架け橋となるような、建設コンサルタントを目指しています。

無電柱化や電線共同溝、道路、上下水道、地下鉄など、地下インフラの整備は弊社へお任せください。どうぞお気軽にご相談くださいませ。

長年の知識を生かしたマネジメントで、住民の方と施工事業者との架け橋となるような、建設コンサルタントを目指しています。

無電柱化や電線共同溝、道路、上下水道、地下鉄など、地下インフラの整備は弊社へお任せください。どうぞお気軽にご相談くださいませ。